「冒険の共有」を続ける

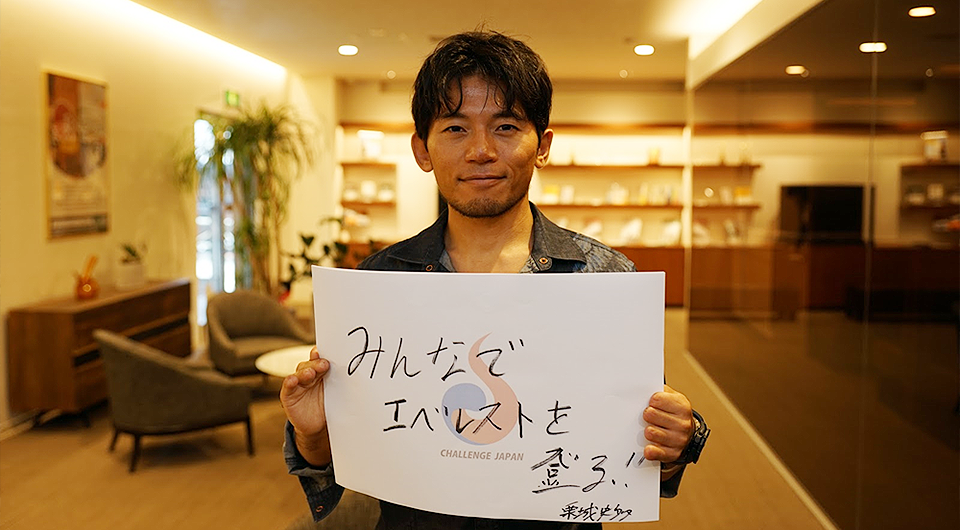

栗城史多さんインタビュー

- 2018

栗城史多

氏

登山家 -

『挑戦の価値』を

伝えることで、

目指す理由が増えていく

栗城史多の原動力

死と隣り合わせの標高8848mの世界。私たちの想像をはるかに超える過酷な環境から栗城史多氏は冒険の共有と題し、生中継でその様子を伝え続けています。なぜ彼はそこまでして伝え続けるのか。なにが彼を突き動かしているのか。その理由は彼の原動力となっている応援してくれる人たちへの思いがありました。

プロフィール

1982年北海道生まれ。登山家。大学山岳部に入部してから登山を始め、6大陸の最高峰を登る。その後、8000m峰4座を単独・無酸素登頂。エベレストには登山隊の多い春ではなく、気象条件の厳しい秋に6度挑戦。見えない山を登る全ての人達と、冒険を共有するインターネット生中継登山を行う。2012年秋のエベレスト西稜で両手・両足・鼻が凍傷になり、手の指9本の大部分を失うも、2014年7月にはブロードピーク8,047mに単独・無酸素で登頂し、復帰を果たした。国内では、企業に向けた人材育成の研修など年間80本の講演や夢教育を行っている。エベレストへのチャレンジは、これからも続く。

否定の壁にぶちあたる

大学の山岳部に入部をした僕は、3年生になると海外の山を一人で登ってみたいという思いが強くなっていました。2004年に北米最高峰のマッキンリー(現在はデナリ)に単独で挑戦することを決めると、「栗城には登れない」「なんて馬鹿なことを」と言われ、悔しくて、山にいるときよりも孤独で、「否定という大きな壁」を感じました。 2008年にヒマラヤのチョ・オユーに挑戦した時には、最初は山頂直前で下山になったものの、再挑戦して登頂すると、僕のことを批判していた人が、「ありがとう」と送ってきてくれていたんです。「頑張って」と言われたことはあったが、「ありがとう」は初めていわれた言葉でした。

言葉にしていくことの大切さ

僕にも伝えられることがあるんじゃないか。あの「ありがとう」という言葉をきっかけに全国を回る講演会や、2009年からはエベレストへの道のりを「冒険の共有」と題してリアルタイム配信を始めました。実際にエベレストに登っている姿を見せ、また僕の言葉を直接聞いてもっと僕と一緒に山を登ってくれる人を増やしたい。否定の壁をなくしたい。そんな思いからこの活動を始めました。 僕が最初に講演をしたのは2007年の札幌。その時目の前にいたのはたったの10人。僕のことをよく知らずに講演に足を運んでくれた人がほとんどで、「このお兄ちゃんは何者だろう」と思われているのが分かるほどアウェイな空間でした。しかも僕自身、人前で話すなどという経験はほとんどなく、そんな自分の姿は考えられませんでした。自分には出来ない、そう諦めることもできました。それでもここで諦めてはいけないと自分を奮い立たせ、目の前の10人の人たちに自分の冒険の話をしたのです。 この時、私が初めて振り絞って伝えた言葉は、意外にも少しずつ広がっていきました。そして応援、感謝の声に変わっていったのです。

僕が冒険の共有をすることで、共感してくれる人、応援してくれる人、感謝してくれる人、影響されて何かを頑張り始める人が現れたりするのは本当にうれしいことです。よく無言実行のほうが格好いいと思う人もいますが、実は有言実行することで得られるものの大きさは図りしれないものがあります。

一番大きいのは、自分を応援してくれる人が増えることです。これが本当に力になる。僕の挑戦を見て共感してくれた人たちがくれる応援の言葉をみると、その人たちが一緒にエベレストを登ってくれているような気持ちになるのです。常に死が隣り合わせの状態の登山で、応援が自分を支えてくれたという場面は何度もありました。人が挑戦するとき、決して一人では叶えることはできません。僕の挑戦も、多くの人たちの支えがあったり、仲間がいてくれることで出来ることです。伝えるということは自分を支えてくれる人を増やすことに繋がるのです。

そしてまた否定の壁に挑戦しつづける

日本には失敗や挫折が怖いという空気から、自分には出来ないと、勝手に不可能と決めつける人が多くいると思います。しかし想定を超えた世界、いわゆる「冒険」には失敗と挫折がつきものです。僕は山を登るという冒険を通して、失敗と挫折の分だけ学びと成長があると身を持って感じてきました。 「伝える」ということも、失敗するんじゃないかと抵抗を持つ人がいると思います。それは今まで自分がやってきたことに自信がなかったり、実力がないと思っていたりと様々な理由があるでしょう。しかし大切なのは今までの自分よりも、未来を語れることだと僕は思います。自分はこういう未来を創ってみたい、やってみたいと口に出すだけで人は共感してくれ、力をくれるのです。 これからも僕は、この挑戦を伝え続けていきます。僕の姿に自分を照らし合わせながら、自分の目の前に立つ見えない壁に挑戦している人たちがたくさんいる、応援してくれる人たちがいる、と思えるからです。